38

「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を踏まえ

Education×Finance Forum Japan

2024を開催!

-未来を切りひらく人を育てるために、社会全体でできることを考える-

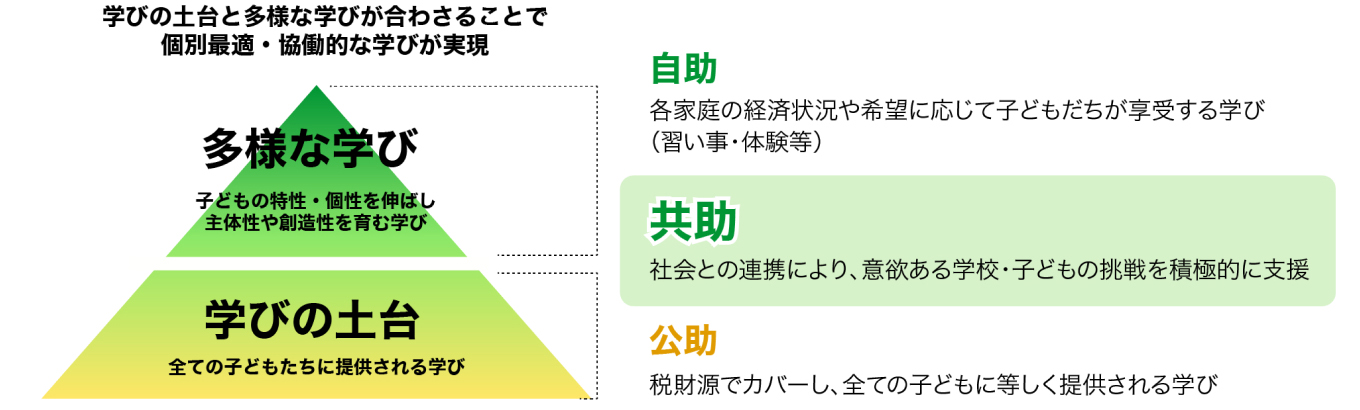

かつてないほど変化が激しい時代において、これからの世界をけん引していく人材の育成に注目が集まっています。「そろえる学び」として成果を上げてきた日本の公教育にも変革が求められるいま、価値創造型の人材育成のため、各個人の特性・個性を伸ばす「多様な学び」の充実に向けてできることとは?

今回は、これらのテーマについて経済産業省が開催した研究会とフォーラムの2つを御紹介します。

「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を開催

経済産業省では、令和6年1月から「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」を6回にわたって開催。研究会を通して、社会と学びの連携に向けた方向性について議論を行い、報告書を取りまとめました。その概要は次のとおりです。

- 1.学びを取り巻く環境変化と、新しい学びの実装に向けた課題

- 社会環境が大きく変化する今、日本の子どもたちの学力は世界トップレベルであるものの、主体性の低さ等が指摘されている。イノベーティブな人材育成のためには、子どもの特性・個性を伸ばす「多様な学び」のを充実させることが急務。そのためには、自治体や学校のみならず、企業や地域社会、団体、個人などさまざまなステークホルダーを巻き込みながら、社会全体で多様な学びを充実させていく「共助」の充実が重要である。一方で、自治体・教育委員会・学校における財政の裁量不足や硬直性、自前主義重視の文化・慣習等から生じる課題、企業や団体においてもマッチングやコンテンツの不足など、解決すべき課題が残されているのも現状である。

- 2.「社会に開かれた学び」の実装に向け、さまざまな取組が始動

- 学びと社会の連携の実現を目指して、すでに各方面で多様な試みが行われている。自治体・教育委員会・学校は、計画やビジョンの策定、外部人材やふるさと納税・クラウドファンディングの活用、寄付の受け入れ等に取組んでいるほか、企業・団体においても教育プログラムの提供やシニア人材の派遣、さらには個人資産家による団体設立、遺贈信託を活用した遺贈寄付等を実施している。

- 3.目指しているのは、さらなる「共助」の拡大と学びの多様化

- 公教育と社会が連携し、より多様な学びの充実を図るためには、各地域において自治体・学校と企業・個人等を繋ぐ存在と、全国的に企業・個人等と各地域を繋ぐ役割を担う存在が欠かせない。今後、経済産業省として、全国に潜在する教育分野に投入・関与可能な資源(ヒト・モノ・カネ)を継続的に獲得し、実証を通じて多様な学びの選択肢にアクセスできる環境を持続させる「学びのエコシステム」の構築を目指していく。

『Education×Finance Forum Japan 2024』を開催

「共助」のあり方には、大きく分けて自治体によるもの、企業によるもの、そして個人によるものの3つの形があります。財源や人的資源の確保に向けて、研究会での議論を踏まえながら、高い志を持つ自治体・企業・個人による創意工夫の結果、各地域で展開が始まっています。

それらの動きを受け、全国各地における共助による教育活動への取り組み事例の報告や議論を行う『Education×Finance Forum Japan 2024』を2024年8月に開催しました。オープニングセッションでは、初めに経済産業省教育産業室長(当時)の五十棲 浩二が登壇。経産省が教育に関わることの意味として、「教育は社会全体で取り組むべきことで、そのために人材や物資、財源の支援が必要であり、教育への社会的投資を拡大し、未来を担う人材を育成すべきだ」と強調しました。その後は6つの分科会に分かれ、それぞれのセッションでは教育委員会など教育の現場に関わるキーパーソンが登壇。子どもたちの特性・個性を伸ばすための学びを支える人材確保の方策や、多様な主体との連携方法などについて全国の先進事例を挙げながら、活発な議論を交わしました。

※登壇者の肩書きは、8/27フォーラム登壇時のものですので、御承知おきください。

- Opening

- Session

イノベーティブな人材育成のためには、多様な学びの選択肢を用意する必要があり、そのためには人や物、資金などのさまざまな資源が欠かせない。

- Session

- 1

【概要】全国展開する教育支援・伴走組織のあり方について

【登壇者】一般財団法人三菱みらい育成財団 常務理事 妹背正雄 氏/株式会社教育と探求社 代表取締役社長 宮地勘司 氏/一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム 代表理事 岩本悠 氏/三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 社会政策部 兼 地域・社会に開かれた教育支援室 主任研究員 喜多下悠貴 氏

- Session

- 2

【概要】企業や富裕層が持つ資産の運用を通じた社会課題解決

【登壇者】認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 代表理事 鵜尾雅隆 氏/神山まるごと高等専門学校 事務局長 松坂孝紀 氏/株式会社ガクシー 代表取締役 松原良輔 氏/三菱UFJ信託銀行株式会社フロンティア事業開発部 部長 石崎雅文 氏/一般社団法人Arc & Beyond 業務執行理事 (Co-founder) 萩原丈博 氏

- Session

- 3

【概要】ふるさと納税、クラウドファンディング、遺贈・生前贈与等を活用した共助の形

【登壇者】一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事 三浦美樹 氏/READYFOR株式会社 ファンドレイジングサービス部門 マネージャー 久田伸 氏/鎌倉市教育委員会 教育長 高橋洋平 氏/株式会社トラストバンク ゼネラルマネージャー 宮内俊樹 氏

- Session

- 4

【概要】地方自治体や地域密着型の中間支援組織のあり方を考える

【登壇者】経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室長 五十棲浩二/安平町教育委員会 教育長 井内聖 氏/三豊市教育センター長 小玉祥平 氏/長野市 副市長 松山大貴 氏/公益財団法人長野県みらい基金 理事長 高橋潤 氏/宮崎県新富町 総務課秘書広報室長(元一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 執行理事) 岡本啓二 氏

- Session

- 5

【概要】企業が関与する教育支援活動のあり方を語り合う

【登壇者】経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 室長補佐 柴田仁志/株式会社ソミックマネージメントホールディングス 取締役副社長 石川彰吾 氏/株式会社ダイセル 研究開発本部事業創出センター所長(兼)人事戦略委員会委員長 能勢悟 氏/日鉄エンジニアリング株式会社 営業統括部長、一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム 企画委員 折笠光子 氏/株式会社オーツー・パートナーズ 代表取締役社長 松本晋一 氏

- Session

- 6

【概要】自治体における外部人材活用のあり方について

【登壇者】兵庫教育大学 客員教授(前さいたま市教育委員会 教育長) 細田眞由美 氏/大阪府教育委員会 教育長 水野達朗 氏/認定特定非営利活動法人Teach For Japan 代表理事 中原健聡 氏/加賀市教育委員会 教育長 島谷千春 氏/京丹後市教育委員会 学校教育課 参事 髙篠拓也 氏

五十棲浩二コメント

個々人の生き方が多様化し、また各人の関心や特性も異なるなかで、学びの多様化や個別化が求められていますが、これを実現するためには、教育現場に資源が必要となります。より端的に言えば、教育現場に人とお金が足りていません。もちろん、テクノロジーを最大限活用することは前提となりますが、それでも子どもたちと向き合うためにはテクノロジーだけでは埋められない部分が残ります。

また、政府・自治体が提供する「公助」による学びは、全ての人に平等に同じ学びを提供する「そろえる学び」を重視する傾向にあります。もちろん、全ての子どもたちが等しく学びにアクセスできることは重要なことではありますが、同時に多様化が進む現代においては各個人の意欲・特性・状況にあった「伸ばす学び」の充実が不可欠です。個々人にあった「伸ばす学び」を実現するには、臨機応変に人やお金の使途や配置を変えることが可能な柔軟さが必要ですが、行政にとってはやや苦手な領域です。

一方、学校外の企業や個人に目を向けると、次世代育成に対して関心を持ち、適切なきっかけや関わり方があれば貢献したい、と考えていらっしゃる方が大勢いらっしゃることに驚かされます。今後、学びの多様化を実現していくためには、行政による「公助」のみではなく、このような企業・個人を含むコミュニティの力を巻き込んだ「共助」の充実によって、多様な選択肢をもった学びを実現していくことが重要ではないかと考えます。もちろん、行政による公教育が引き続き基盤となりますが、学びの現場の実情にあった臨機応変な対応は行政に依存しない部分があるからこそ可能となることもあるのではないでしょうか。

このような問題意識から、社会全体の「共助」により価値創造人材の育成を目指すフォーラムの開催に至りました。今回のフォーラムが、「公助」と「共助」が複合的に重なることで学びが活性化していくきっかけとなれば望外の喜びです。

最後に行われたクロージングセッションでは、登壇者の皆様方より、本日のフォーラムの振り返り、そして学びと社会の連携に対する熱い想いが語られ、閉会となりました。

フォーラム終了後に参加者に行ったアンケートでは、「NPOや民間企業とつながることが今の学校には必要だと考えているが、その目的が達成された」「資金獲得の実際が知れてよかった」「多くの知らなかった情報や人に出会え、その後のコラボにもつながっている」「共助の考えをぜひ行政の文化にしていきたい」などの感想や期待の声が寄せられ、セッション聴講と参加者間でのネットワーキングを通し、参加企業・学校・自治体の意欲向上とアクションを促すことに一役買ったフォーラムとなったことが読み取れました。

研究会やフォーラムの開催を契機として、全国でさまざまなチャレンジが行われるとともに、あらゆるステークホルダーが学びのアップデートに関わる「共助」の動きがさらに広がることを期待します。