39

街角から、放課後から。

未来へとつながる新しい学びの場づくりを

経済産業省が全国の学校などを舞台に2018年度から行ってきた実証事業の取組状況や成果等をご紹介する「未来の教室通信」。

今回は、東京都・渋谷区と香川県・三豊市、2つの自治体の先進取組についてご紹介します。

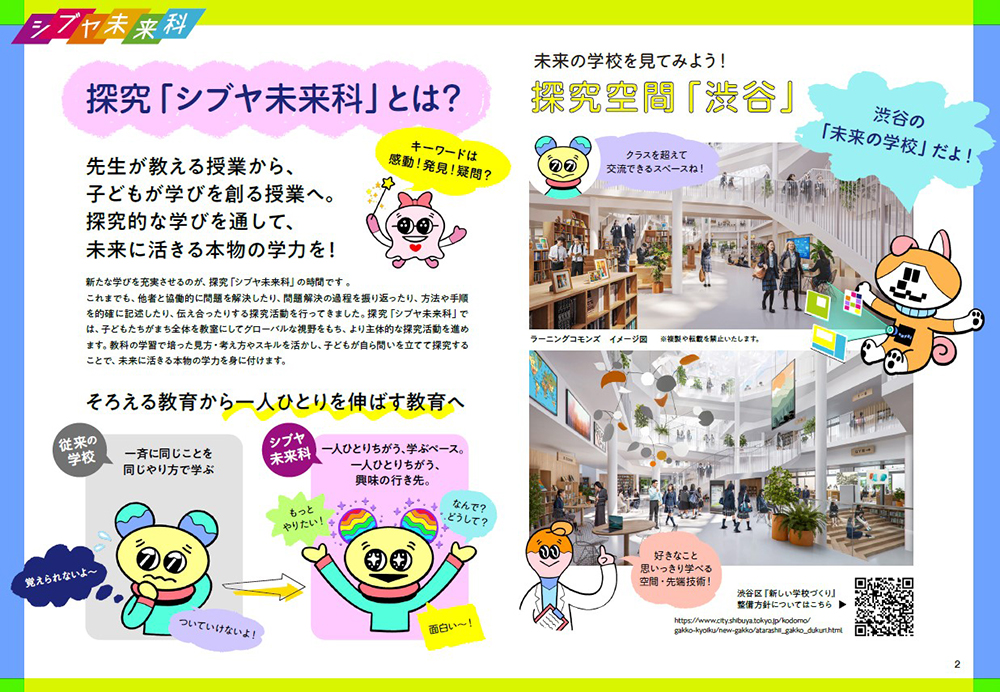

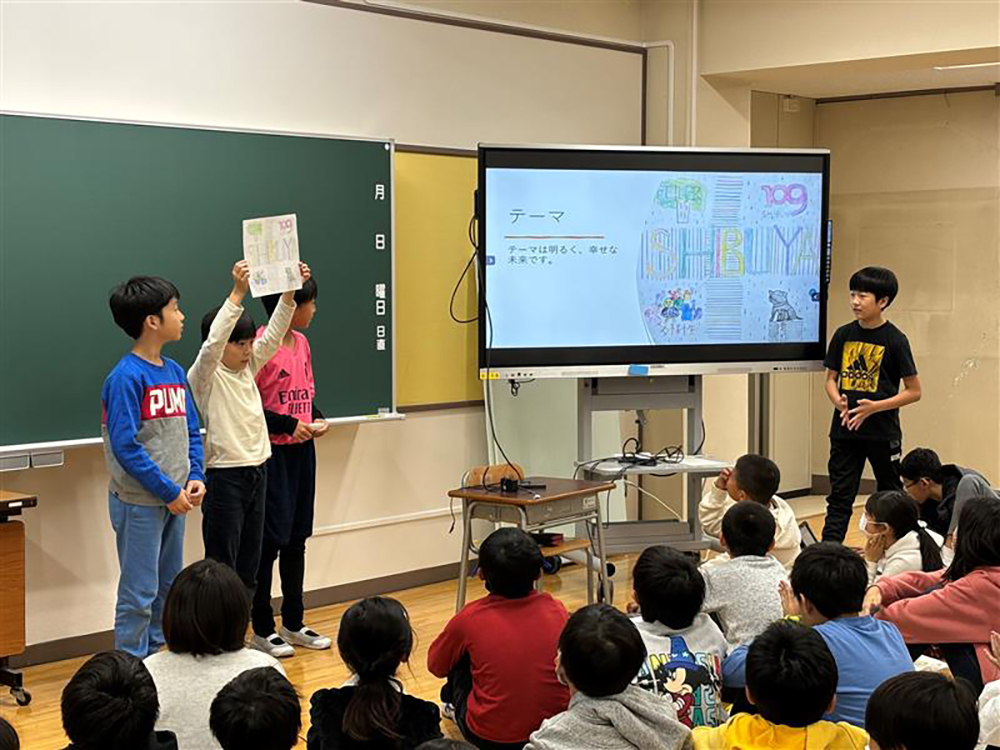

全国に先駆けて、東京都渋谷区で2024年度から始まった探究「シブヤ未来科」。渋谷区内のすべての公立小中学校で、月~金曜日午後の授業時間を中心に実施されるこの革新的なプログラムは、2021年度にスタートした「シブヤ科」の進化系でした。

渋谷区教育委員会事務局教育指導課 指導主事 柳田俊氏は「シブヤ科は、小中学校における総合的な学習の時間内で、各学年20時間ほど充てていこうというものでした。これは、渋谷に住む子どもたちが、もっと渋谷のことを知り、関わって、まちへの誇りと愛着を持つことを目的とした学習です」と語ります。「時期を同じくして、学校施設の老朽化対策として策定した渋谷区学校施設長寿命化計画において、ハードのみならずソフトも含めて、未来思考のもと『未来の学校』づくりを進めることを方向性としハード面として今後20年をかけて区立小中学校校舎の建て替えを行い、ソフト面としては新たな学びへの転換として、探究『シブヤ未来科』を進めていくことになったのです」(柳田氏)。未来への視点をより盛り込んでいくことを目指して、名称も探究「シブヤ未来科」と変えました。

従来年間70時間が割り当てられていた総合的な学習の時間を、探究「シブヤ未来科」では文部科学省の「授業時数特例校制度」を利用して、倍の約150時間に拡大。各教科(週1時間以下の教科などを除く)の時数を区内一律で1割カットし、月曜から金曜までの主に午後の授業時間を使って充実した探究学習が実施されます。カリキュラム開発においては、各学校長のリーダーシップの下、教務主任や探究コーディネーターが中心となり、全教員が主体的に行っています。

探究『シブヤ未来科』は、教科学習を通して得た知識やスキルを実生活や社会の問題に応用することで、真の学力を育てる時間。身近なところから問いを立て、他者と協力しながら問題を解決し、次の新たな問いに活かすことを経て、グローバルな視野を養い、主体的に学ぶ術を身につけていきます。

先端技術やアート、スポーツ、ファッションなどさまざまなジャンルの発信地でもあり、伝統文化や地域行事も息づいている渋谷は、多様な人々が行き交い、街全体が丸ごと探究空間のようなもの。企業や商店会、住民の方々と交流したりコラボしたりすることで、子どもたちの探究心も高まり、新たな問いが生まれるきっかけにもなります。

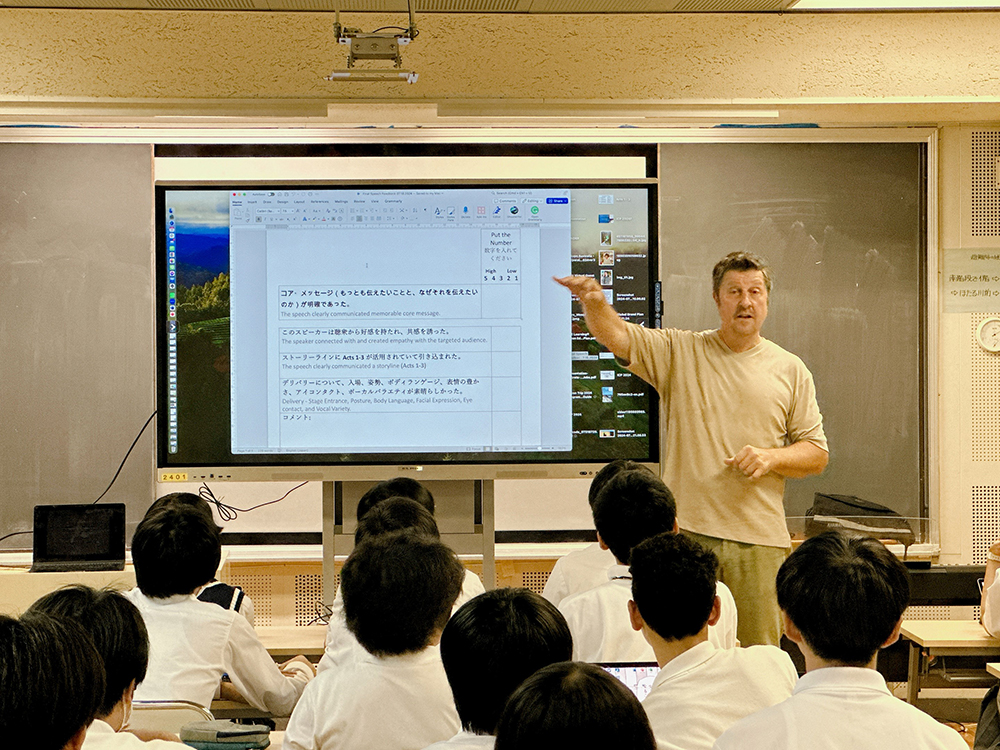

「最近の事例では、世界的な講演会を企画・運営することで知られるTED×Tokyo代表の方をゲストティーチャーにお招きして、TEDのプレゼンテーション手法を子どもたちにインプットしてもらいました」(柳田氏)。 また、環境問題を自分事として捉える機会として、サーキュラーエコノミーを実践している施設を訪問して食物やゴミの循環の仕組みを見学した猿楽小学校、シュニール織のブランドであるFEILERとコラボして新・渋谷土産のハンカチを開発・販売した神南小学校の事例もあります。「実際に社会にアクションを起こせたという体験を通して、子どもたちに大きな自信が生まれた学びの機会だったと思います」(柳田氏)。

2024年9月には、探究「シブヤ未来科」の取組に共感していただいたPTA保護者の有志によって、一般社団法人「シブタン」が誕生しました。「シブタン」は、元PTA会長・副会長等を中心に運営され、企業・地域と学校との連携調整、地域リソースの発掘・活用のサポートをはじめ、連携企業の確保や協賛資金の受け入れ、企業プログラム提供に伴う費用負担等を担っています。企業や地域等が持つヒト、モノ、カネの社会資源を活用し、街全体で探究「シブヤ未来科」を支える持続可能なエコシステムを構築することを目指しています。渋谷区では探究「シブヤ未来科」を通して、子どもたちの自己調整力・想像力・挑戦力を培うとともに、教員たちのウェルビーイングの向上にも目を向けながら、「未来の学校」の実現に向けた取組の推進とさらなる改善を目指しています。

生徒数の減少等により、学校における部活動の衰退が著しい地方都市。香川県三豊市も例外ではありませんでした。「いまや学校単位での部活動が難しい時代になっています。実際に、市内に7校ある公立中学校でもチームで行う競技が成り立たなくなり、指導者の不足等も相まって、多くの部活動が廃部や休部に追い込まれました。そういったことを背景に、文部科学省も部活動の地域移行を推進しており、本市でも取組を進めてきました」と、三豊市教育センター長の小玉祥平氏は振り返ります。

「もちろん、民営化にあたっては、無償でというわけにはいきませんので、財源の確保は課題として明らかでした。そのため、単に地域にお任せではなく、新しい学びの場もつくり、価値を上げて、外部からの資金調達を実現させることが、放課後改革プロジェクトを立ち上げた1つ目の理由です。2つ目としては、もともと部活動はかなり自由度が高く、子どもたちが自主性を発揮できる場と捉えていたため、部活動を転換していくときに、同時に探究化もやっていこうと。その2つが合わさって、2022年3月に放課後改革プロジェクトへの検討が始まりました」(小玉氏)。

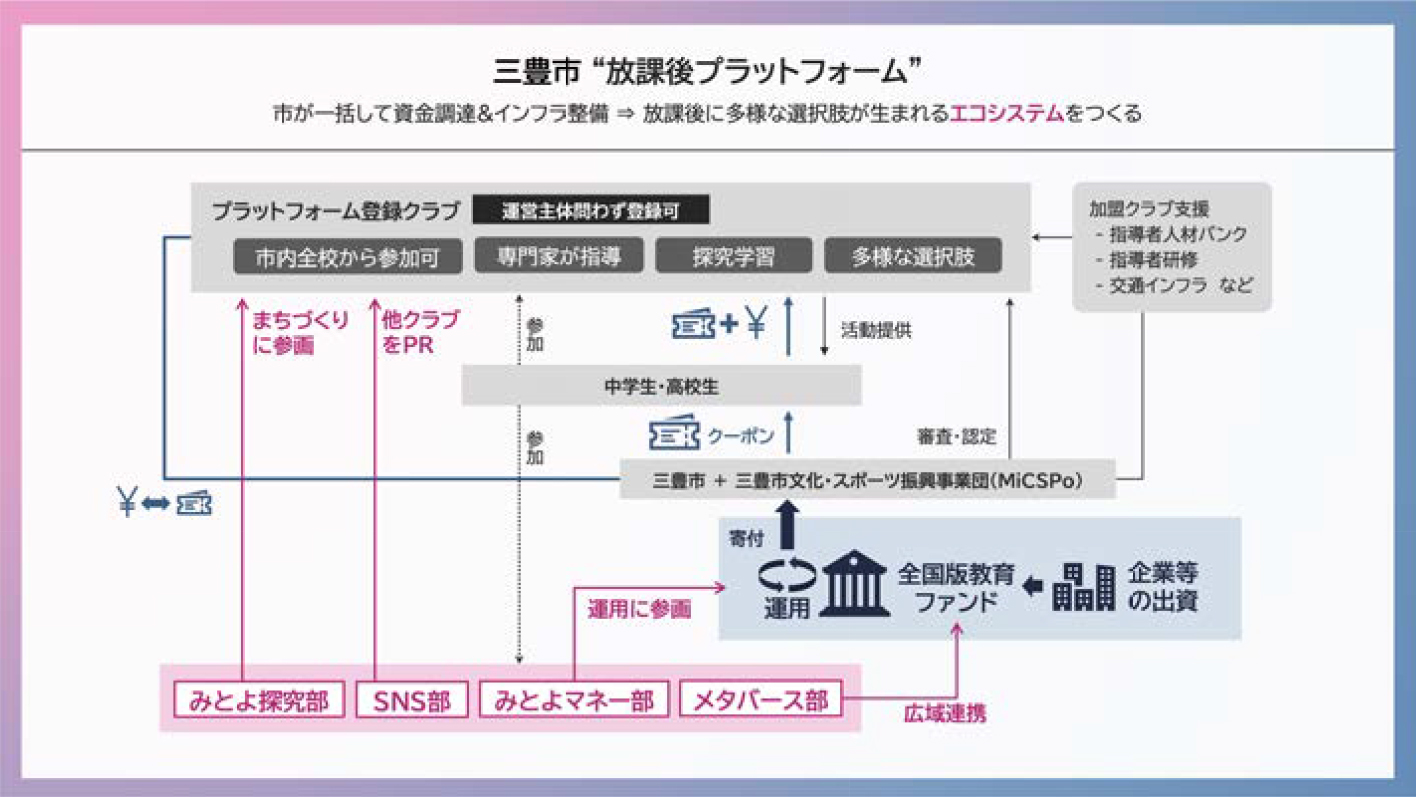

それまでの部活動のやり方を大きく変える必要があった「放課後改革プロジェクト」を進めるため、三豊市教育委員会が中心となって丁寧に検証を行い、協議を重ね、持続可能な「三豊市 放課後プラットフォーム」を構築しようとしています。これは三豊市が一括して資金調達とインフラ整備を行い、生徒が企画やPRなどに参画するといった仕組みです。検証を通して、多くの課題が見つかったと小玉氏は言います。「運営資金の調達はもちろんですが、その他にも、たとえば、他校の生徒と合同で活動することによる人間関係の問題、地域クラブの担い手確保や、顧問である学校の先生たちと民間指導者との連携、安全な移動手段の確保、家庭の経済的負担の軽減など、考えるべき課題は山積みでした。それに対しては保護者の方等も交えて対話の機会を持ちつつ、少しずつ解決に取り組んでいます」(小玉氏)。

そこから導き出された解決のための実証事例は次のとおりです。

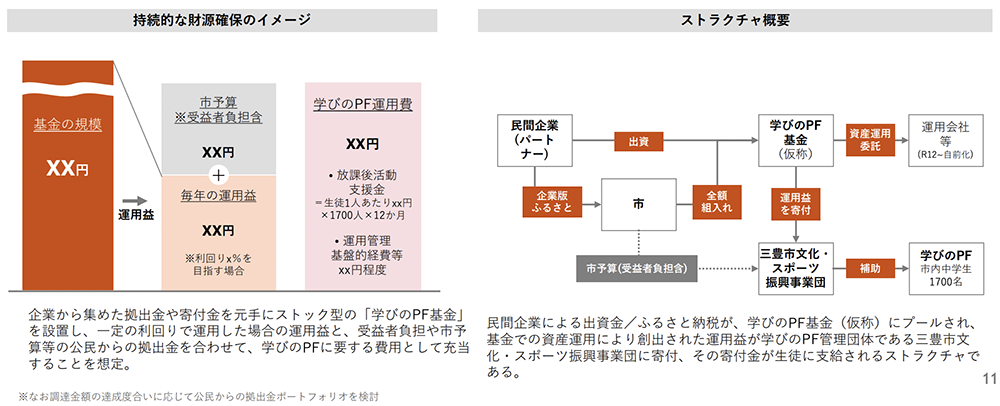

欧米諸国で主流となっている大学基金モデルをベースに、全国の大企業から拠出金や寄付金を募りながら、企業版ふるさと納税も活用。集まった資金を元手に得た運用益は、「放課後プラットフォーム」に要する費用に充当するとともに、持続可能な資金調達・運用方法と受益者負担額などを模索して、適切なガバナンスモデルを設計。

一般社団法人三豊市文化・スポーツ振興事業団を設立し、文化・スポーツ指導員人材バンクやクラブチームの設立、スポーツ施設管理などの業務を行い、学校と地域の仲介役を担う。

野球や柔道、吹奏楽といった既存の部活動に留まらない新しいスポーツの場をつくるべく、「みとよフューチャーズ」と名付けた小・中学生対象の地域クラブの設立に向けて「3×3バスケットスクール」「キャッチボールクラシック」などの活動がスタート。

活動内容の拡大・充実を目指し、これまでになかった部活動の選択肢として「みとよ探究部」「メタバース部」「SNS部」「みとよマネー部」を発足。同時に、将来的に放課後改革のリーダーとなり得る子どもたちの育成も行う。

世帯における経済的負担を軽減するため、運用益を財源とした「みとよ放課後クーポン」の導入を検討。頻度や内容、専門性などの要素も鑑みて、分配方法に不利益が出ないように配慮しながら実装を目指している。

上記の事例をベースに、三豊市では、子どもたちが自らの選択肢を増やしながらやりたいことにのびのびと取り組めるように、今後も放課後プラットフォームにおける内容面、資金面、社会的意義の面でさらなるバージョンアップを重ね、地域の特性を活かしながら持続可能で発展可能なモデルを模索・検討し、実証を続けていきます。

子どもたちの知的好奇心や探究心を伸ばしながら、興味を持ったことに自らチャレンジできる環境作りに取り組む2つの地域をご紹介しました。「未来の教室」通信では、今後も新しい「学びのカタチ」の先進事例をお届けしていきます。