企業-学習者のコ・クリエーションで教育資源の持続的循環を生み出す「探究 & 産業融合型コミュニティー “コウセン”」

実証事業 報告書

本事業について

背景

学外リソースの可能性を最大限に引き出すため、学習者とリソース提供者のマッチングにとどまらず、その連携から新たな学習価値やビジネスチャンスを創出することを期待

目指す姿

コウセンは探究学習と産業活動を融合させ、相互に発展する関係を構築することを目指す。コ・クリエーション活動は、学習者と企業が共に課題を発見・解決し社会実装するプロセスであり、それぞれの強みを生かして社会のニーズに応えるビジネスアイデアを創出する。この協働は、学習者にとって知識の応用機会となり、企業にとっては新たな事業機会や人材発掘につながる。

概要

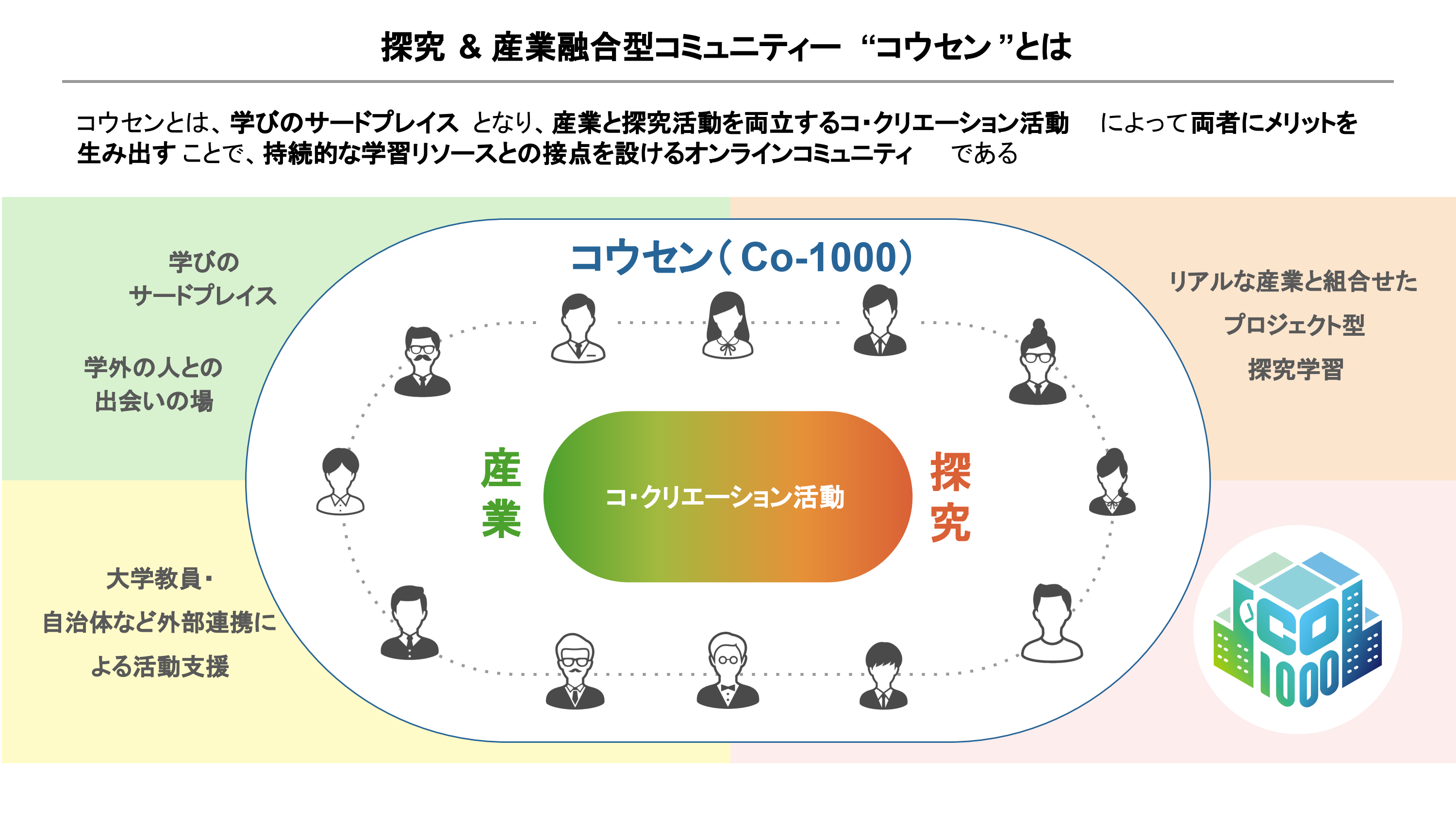

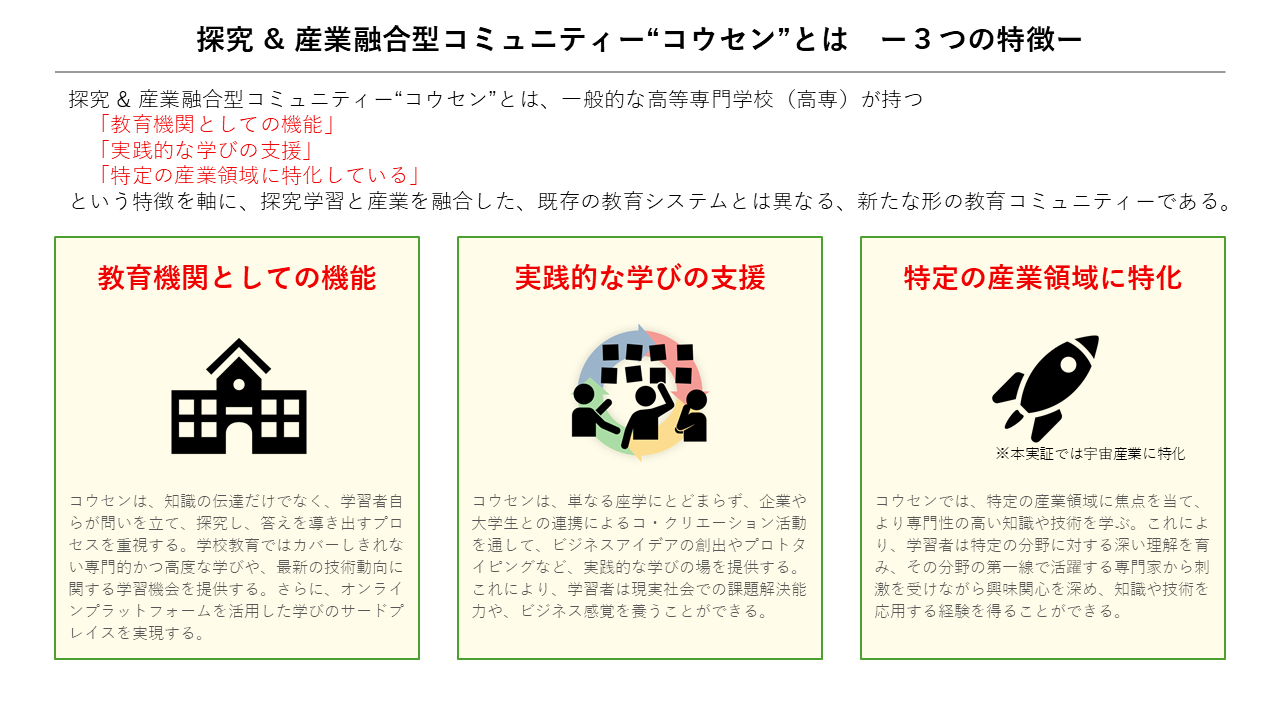

探究 & 産業融合型コミュニティー “コウセン”

探究 & 産業融合型コミュニティー“コウセン”とは、学びのサードプレイスとなり、産業と探究活動を両立するコ・クリエーション活動によって両者にメリットを生み出すことで、持続的な学習リソースとの接点を設けるオンラインコミュニティである。一般的な高等専門学校(高専)が持つ、「教育機関としての機能」、「実践的な学びの支援」、「特定の産業領域に特化している」という特徴を軸に形成される、既存の教育システムとは異なる新たな形を実現する。

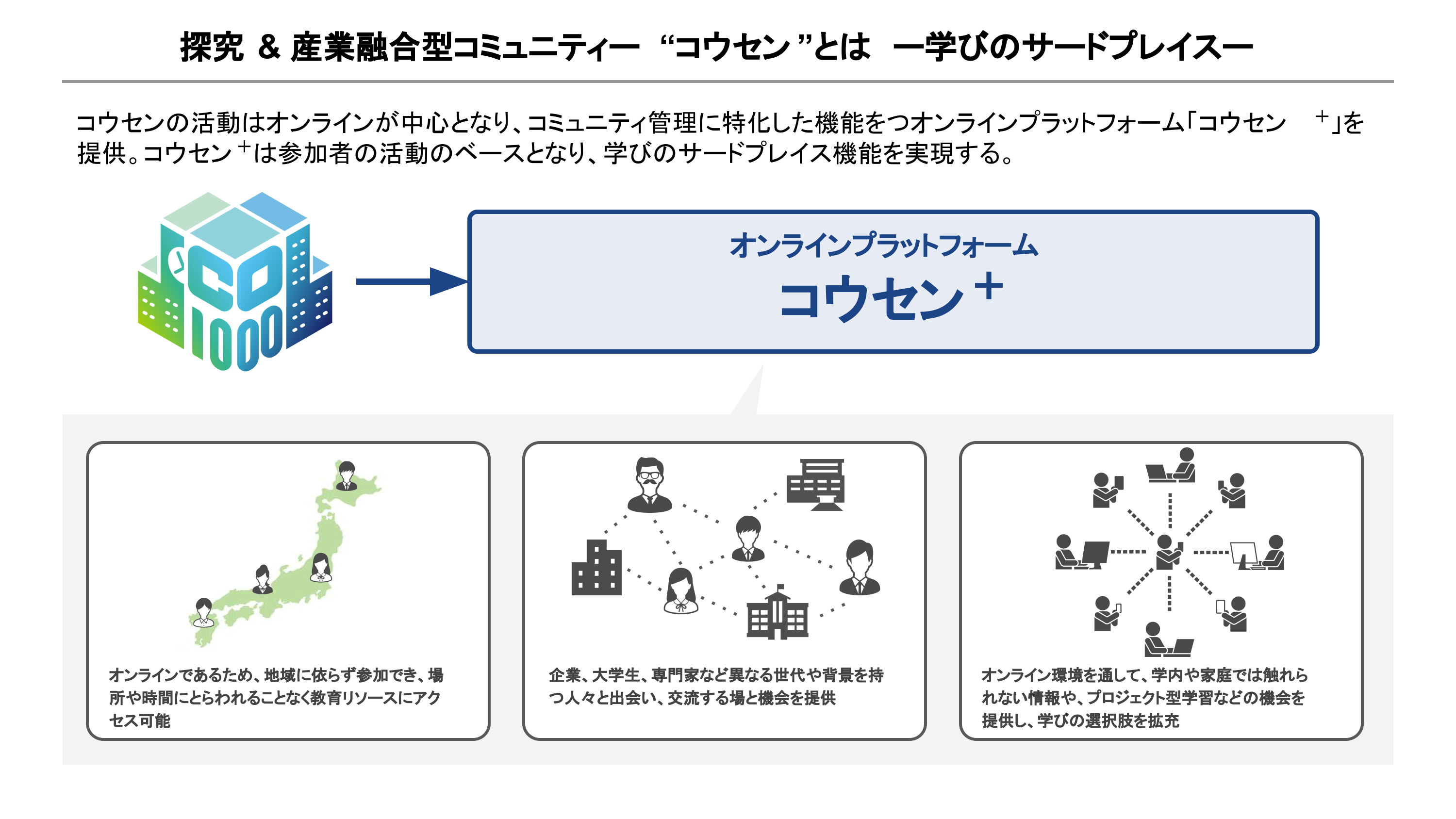

学びのサードプレイス コウセン+

コウセンの活動はオンラインが中心となり、コミュニティ管理に特化した機能をつオンラインプラットフォーム「コウセン+」を提供した。コウセン+は参加者の活動のベースとなり、学びのサードプレイス機能を実現する。参加者は、オンライン環境を活用し、地域や時間の制約なく教育リソースにアクセスできるとともに、企業・大学生・専門家など多様な人々との交流の場によって、学内や家庭では得られない情報やプロジェクト型学習を通じて学びの選択肢を広げる。

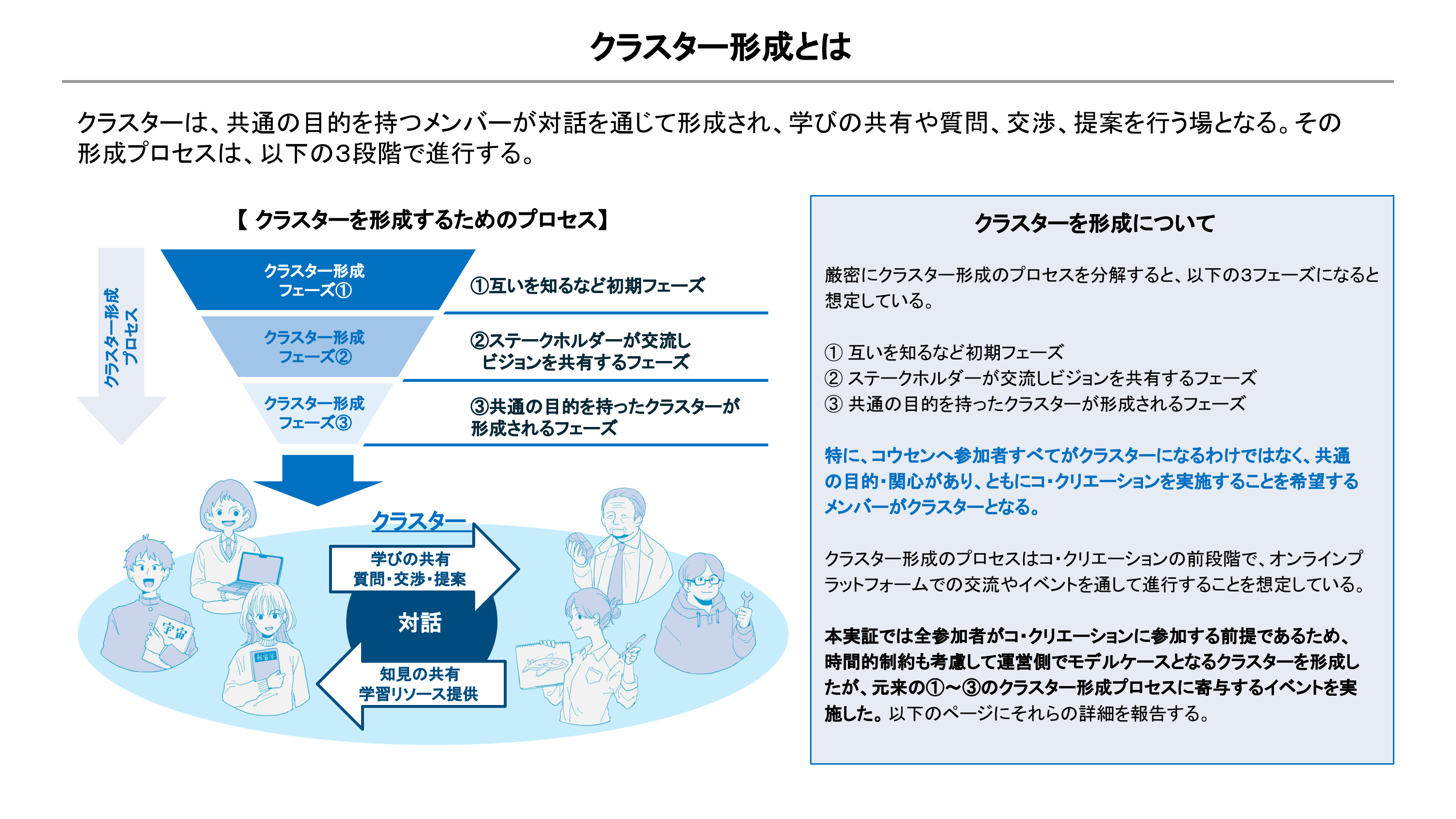

クラスター形成

クラスターとは、企業スタッフ・専門家、大学生、高校生が連携し、事業アイデアの提案、専門知識の提供などを通じて共創を推進する最小単位の集団のことである。クラスターは、共通の目的を持つメンバーが対話を通じて形成され、学びの共有や質問、交渉、提案を行う場となる。

クラスターの構成

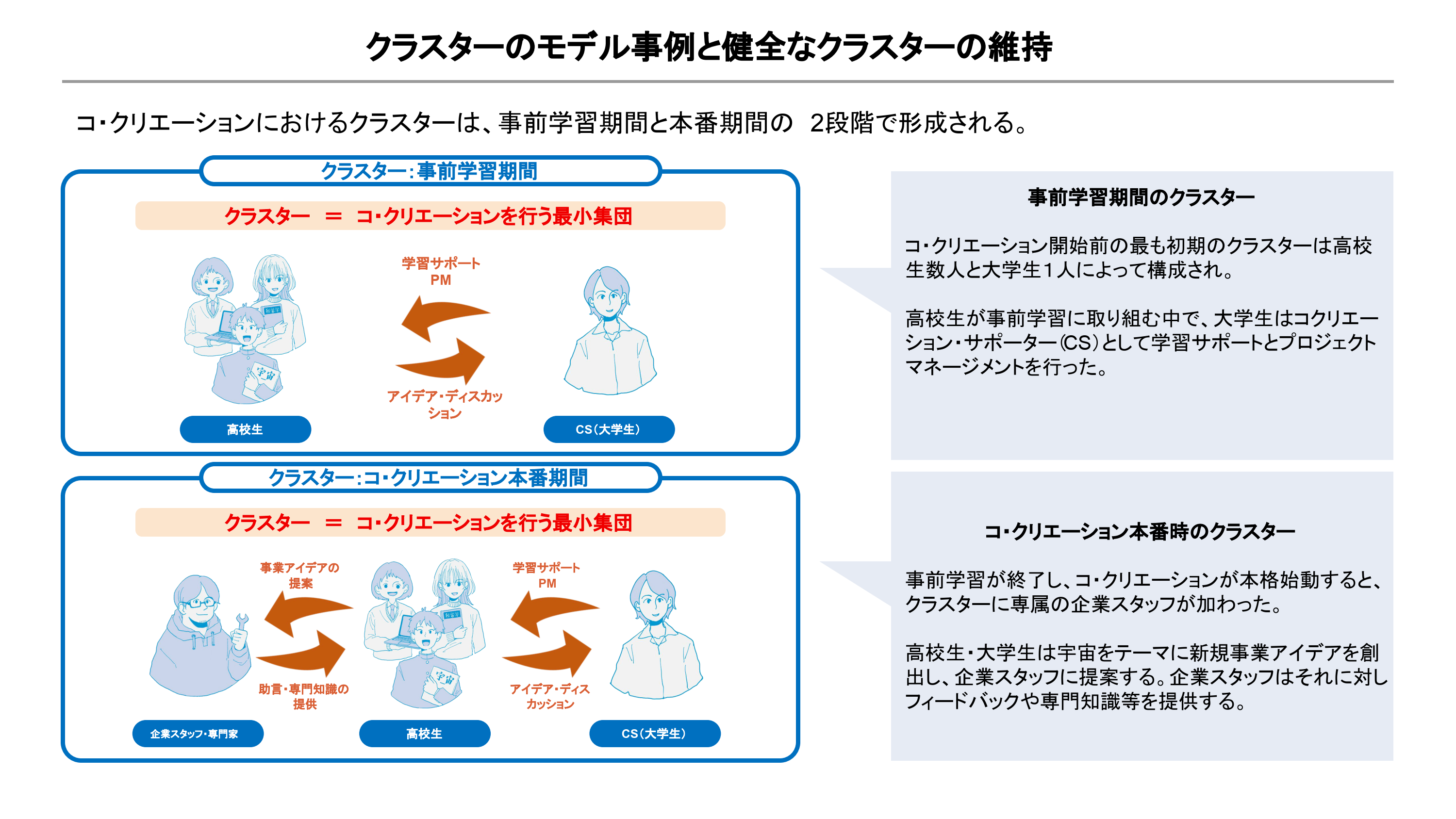

コ・クリエーションにおけるクラスターは、事前学習期間では高校生と大学生で構成され、大学生が学習サポートを行い、本番期間では企業スタッフが加わり、高校生と大学生が新規事業アイデアを提案し、企業からフィードバックや専門知識の提供を受ける形で展開される。

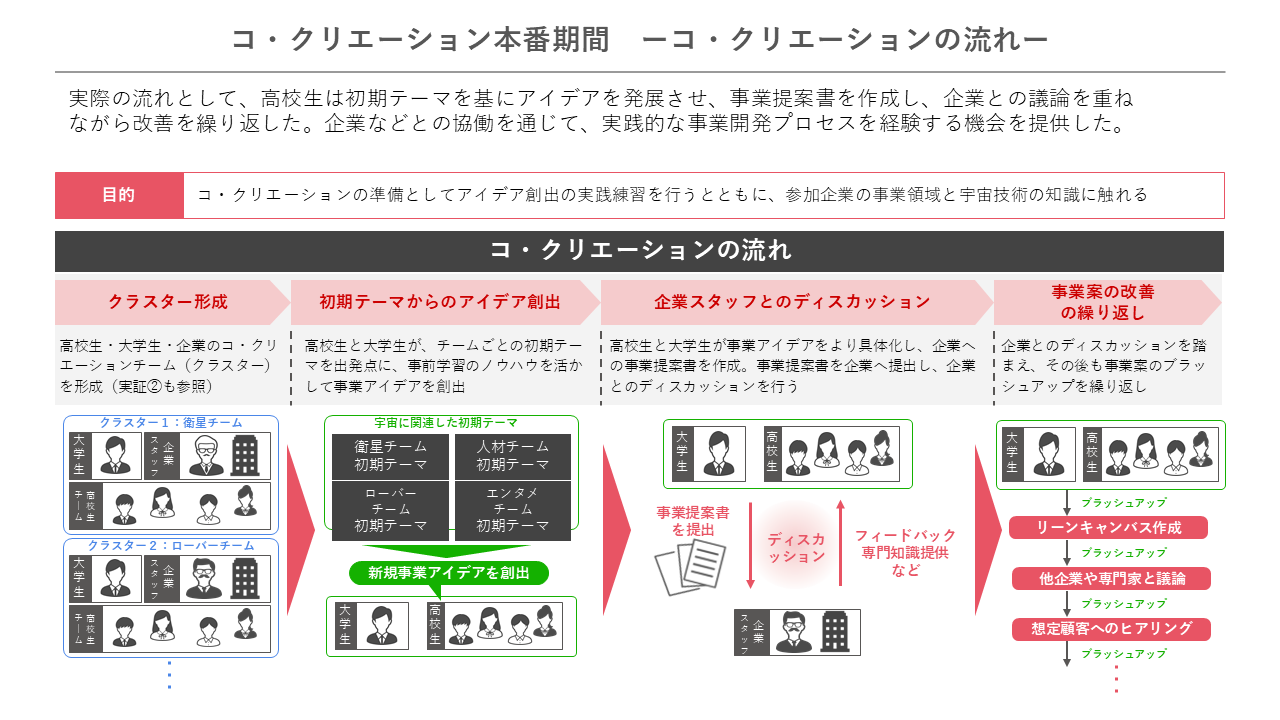

コ・クリエーションの流れ

コ・クリエーションでは、高校生は初期テーマを基にアイデアを発展させ、事業提案書を作成し、企業との議論を重ねながら改善を繰り返した。企業などとの協働を通じて、実践的な事業開発プロセスを経験した。

成果

実証成果概要

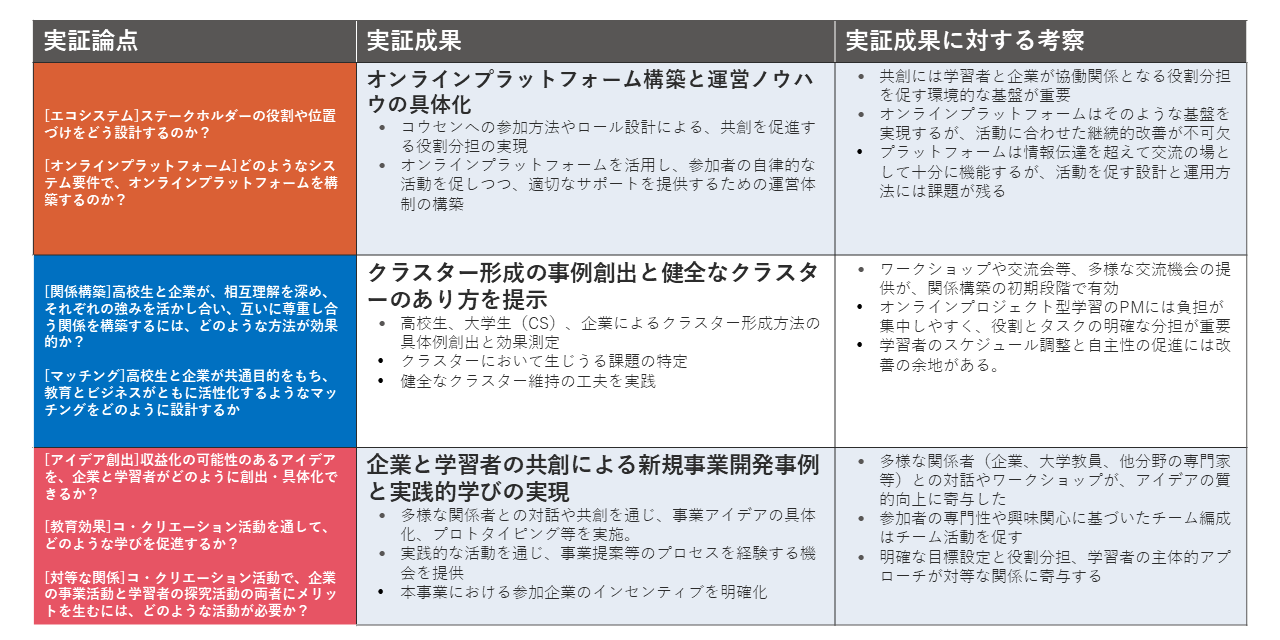

①オンラインプラットフォーム構築と共創を支える基盤

オンラインプラットフォームの構築と運営ノウハウが具体化し、学習者と企業が協働関係を築く上で、役割分担を促す環境的な基盤が重要であることが明らかになった。オンラインプラットフォームは情報伝達だけでなく交流の場としても機能するが、活動を促進するための設計と運用方法には課題が残る。

②クラスター形成と関係構築の可能性

ワークショップや交流会などの多様な交流機会を提供することが、関係構築の初期段階において有効であった。オンラインプロジェクト型学習のプロジェクトマネージャーには負担が集中しやすく、役割とタスクを明確に分担すべきである。学習者のスケジュール調整や自主性を促進には、改善の余地がある。

③共創による学びと対等な関係の構築

多様な関係者との対話やワークショップを通して、アイデアの質的向上が見られた。参加者の専門性や興味関心に基づいてチームを編成することでチーム活動が促進された。また、明確な目標設定と役割分担、学習者の主体的アプローチによって、対等な関係を構築した。

実証環境

DiscordとMiroを活用。導入時の説明・操作練習の機会を設け、利用状況に応じて継続的に改善を実施し、高校生を含む参加者が円滑に利用できる環境を整備した。

お問い合わせ先

サービス情報サイト

ー

ダウンロードコンテンツ

https://uchu-next.space/2025/02/28/2024-co1000-appendix/

サービス事業者サイト

https://uchu-next.space/

| 実証事例名 | 企業-学習者のコ・クリエーションで教育資源の持続的循環を生み出す「探究 & 産業融合型コミュニティー “コウセン”」 |

|---|---|

| 受託事業者名 | 株式会社うちゅう |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 全国 |

| 対象 | |

| 対象学年 | 高校1年生~3年生 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

ゲームをテーマにした中高生の可能性を引き...

ゲームをテーマに中高生の可能性を引き出す探究型STEAM教育を実現する

-

プラント業界における「IoT人材」を育成する...

プラントの運転や保安などにおける課題に対し、広義のIoT、システムを利活用して解決に取り組む人材を育成する。

-

社会課題やSDGsを活用した探究活動と受験勉...

社会課題やSDGsを活用した探究活動と受験勉強を両立できる教材を開発することで、 教科横断的接続と教科教育のエッセンシャルミニマム化を目指...

-

教科学習(授業)の効率化と協働学習による応...

多様な子どもの集う公立小学校において実施可能な、「未来の教室」における実践事例の創出

-

広域下における地域部活動導入のための、拠...

岩見沢市では、少子化が進んでいる影響から、チームスポーツを中心に部活動の維持が困難な状況になってきている。このことから、部活動を行って...

-

映像制作を通した社会課題探究プロジェクト...

-

つくば市での学校施設を活用した収益事業を...

本プロジェクトではつくば市立みどりの学園義務教育学校の生徒のより良い文化・スポーツ環境の構築とみどりの学園義務教育学校の教員の部活動に...

-

学校体育向け”STEAM Tag Rugby”...

"STEAM Tag Rugby"の学校体育での普及に向け、全国の教員・指導者が活用できるデジタル教材(指導教本および児童向けワークブック等)を開発する。