資⾦運⽤モデルを⽤いたコレクティブな教育事業創出スキームの実証~持続可能な学びと共創の場の実践~

実証事業 報告書

本事業について

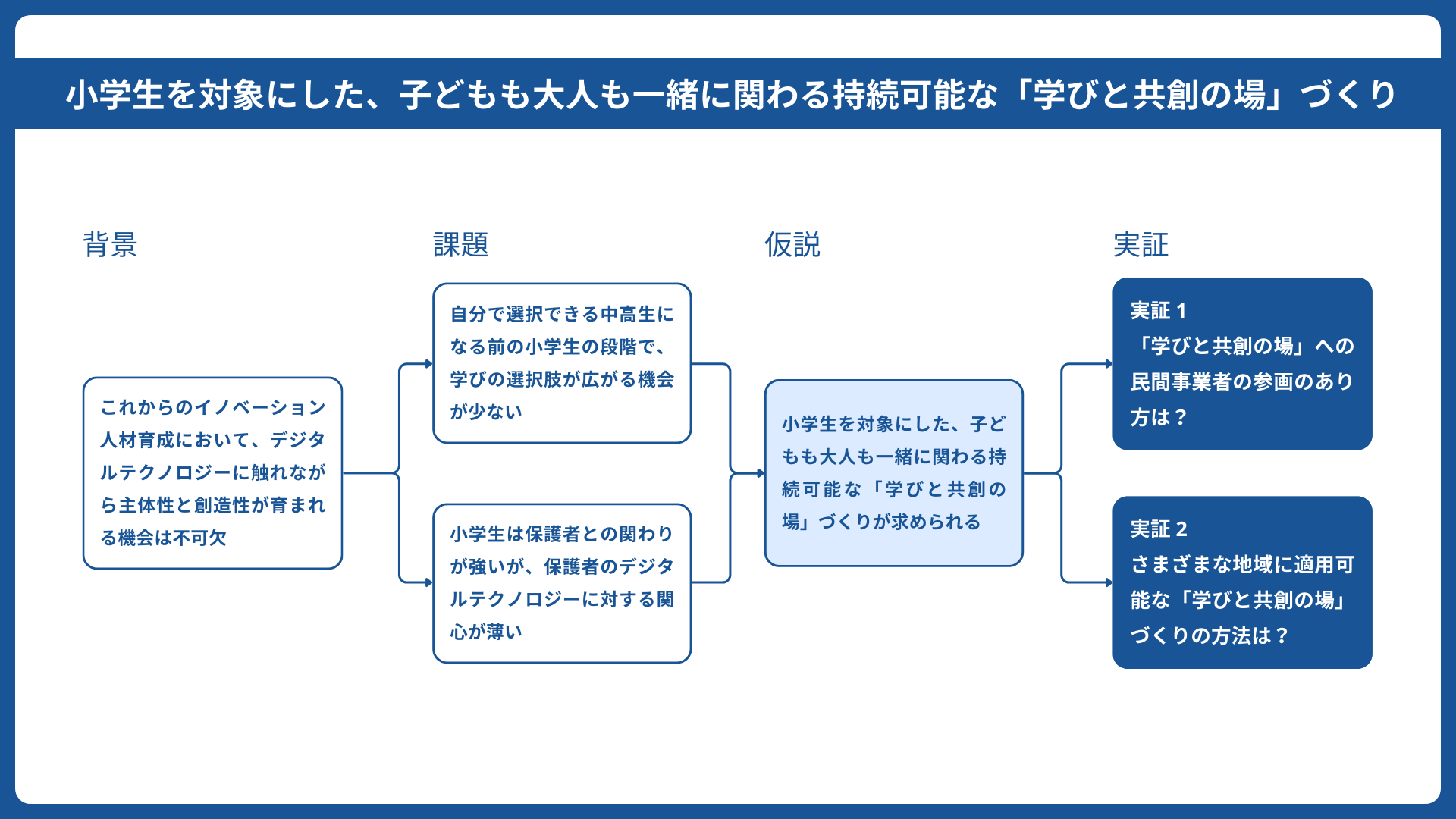

背景

これからのイノベーション人材育成において、デジタルテクノロジーに触れながら主体性と創造性を育む機会は不可欠です。

特に本実証では、以下の課題に注目しました。

1.自分で選択できる中高生になる前の小学生の段階で、学びの選択肢が広がる機会が少ない。

2.小学生は保護者との関わりが強いが、保護者のデジタルテクノロジーに対する関心が薄い。

目指す姿

さまざま地域で、子どもも大人も一緒に関わる持続可能な「学びと共創の場」が実現されることを目指します。デジタルスキルの有無にかかわらず大人が参画でき、地域資源を活用した持続可能な場づくり、および、地域全体の学びと共創の力が高まっていく仕組みづくりの検証を行った。

概要

実証1. 「学びと共創の場」への民間事業者の参画のあり方は?

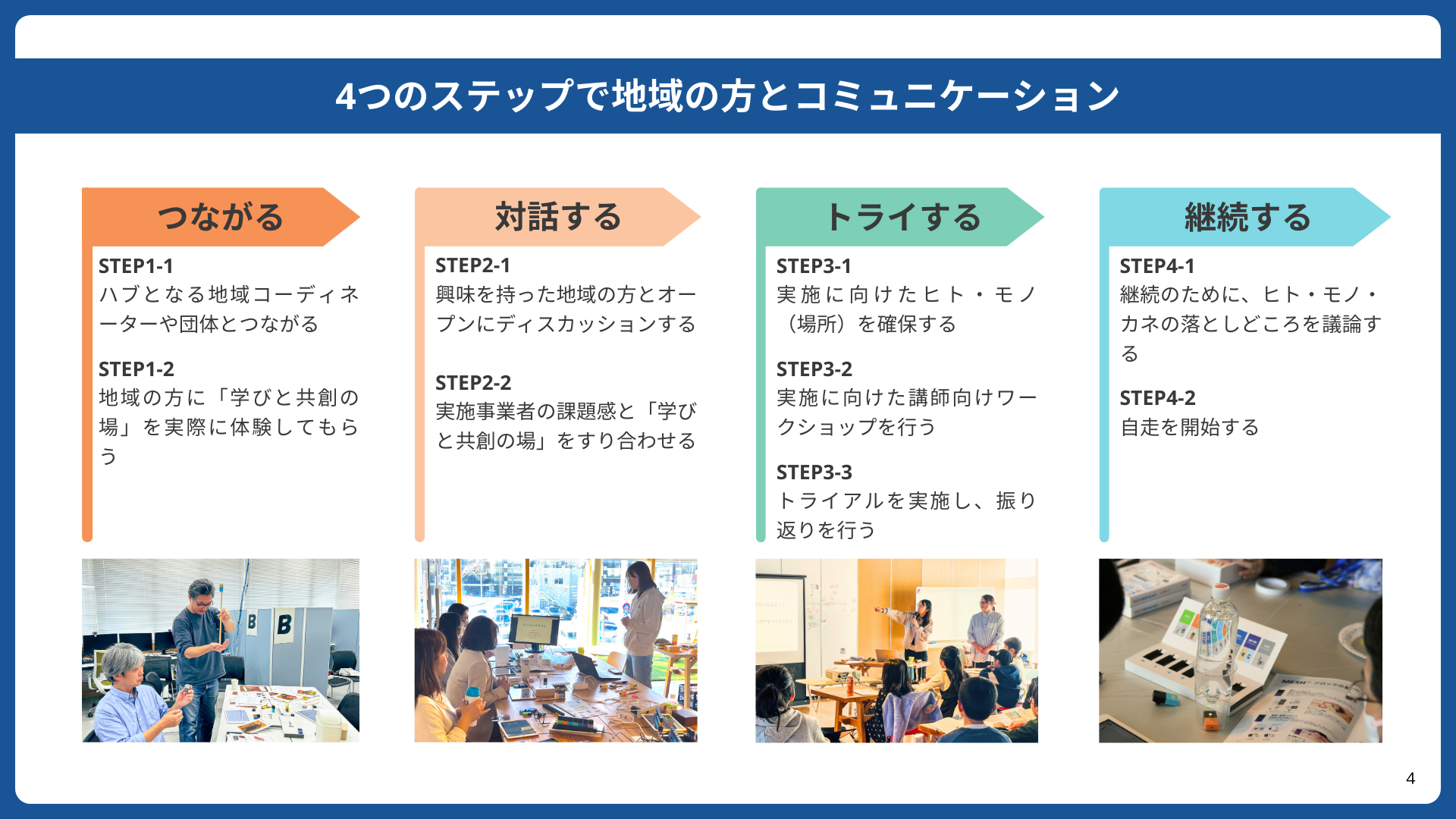

<4つのステップですすめた地域の方とコミュニケーション>

1-1. ハブとなる地域コーディネーターや団体とつながる

1-2. 地域の⽅に「学びと共創の場」を実際に体験してもらう

2-1. 興味を持った地域の方とオープンにディスカッションする

2-2. 実施事業者の課題感と「学びと共創の場」をすり合わせる

3-1. 実施に向けたヒト・モノ(場所)を確保する

3-2. 実施に向けた講師向けワークショップを行う

3-3. トライアルを実施し、振り返りを行う

4-1. 継続のために、ヒト・モノ・カネの落としどころを議論する

4-2. 自走を開始する

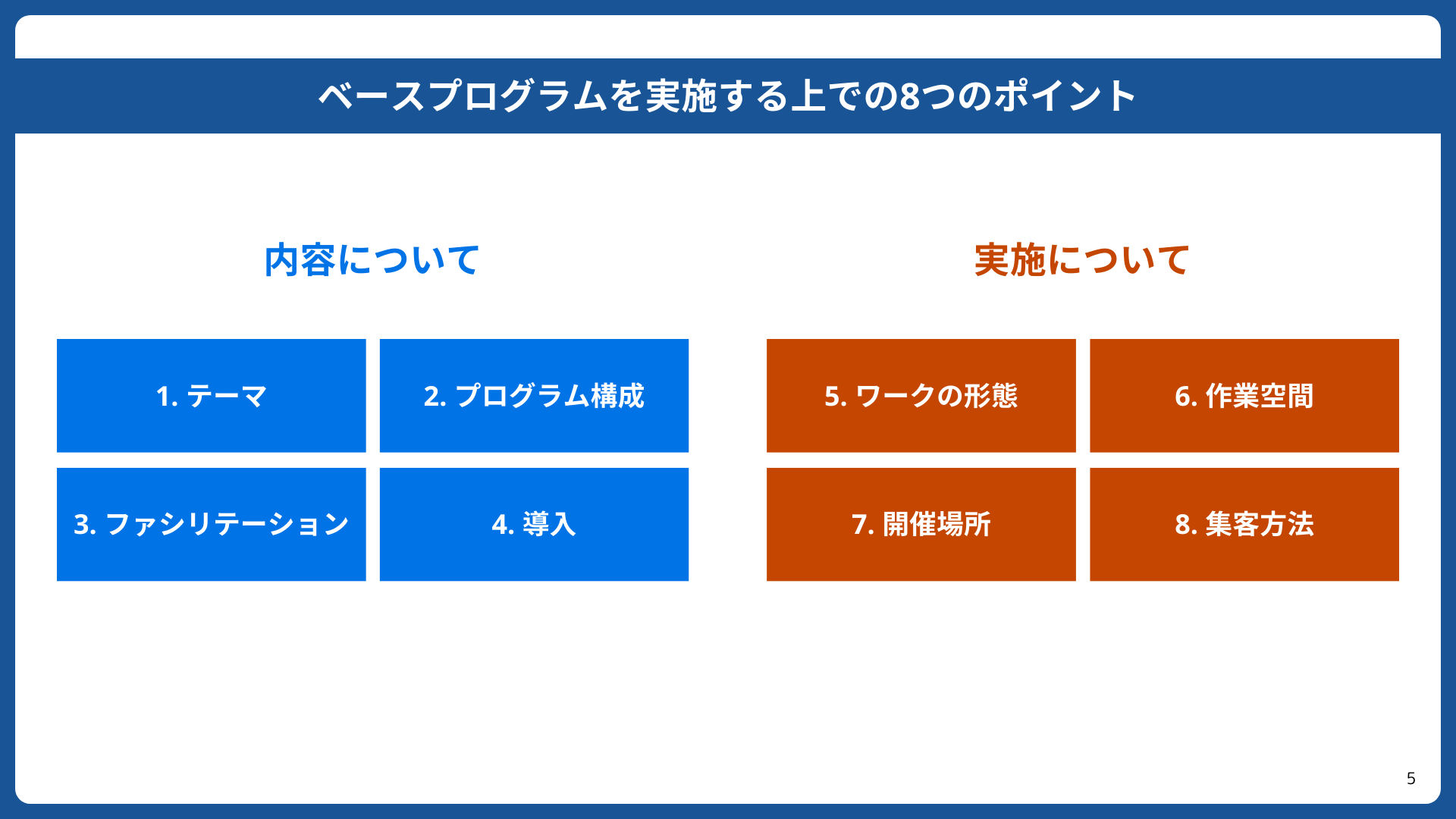

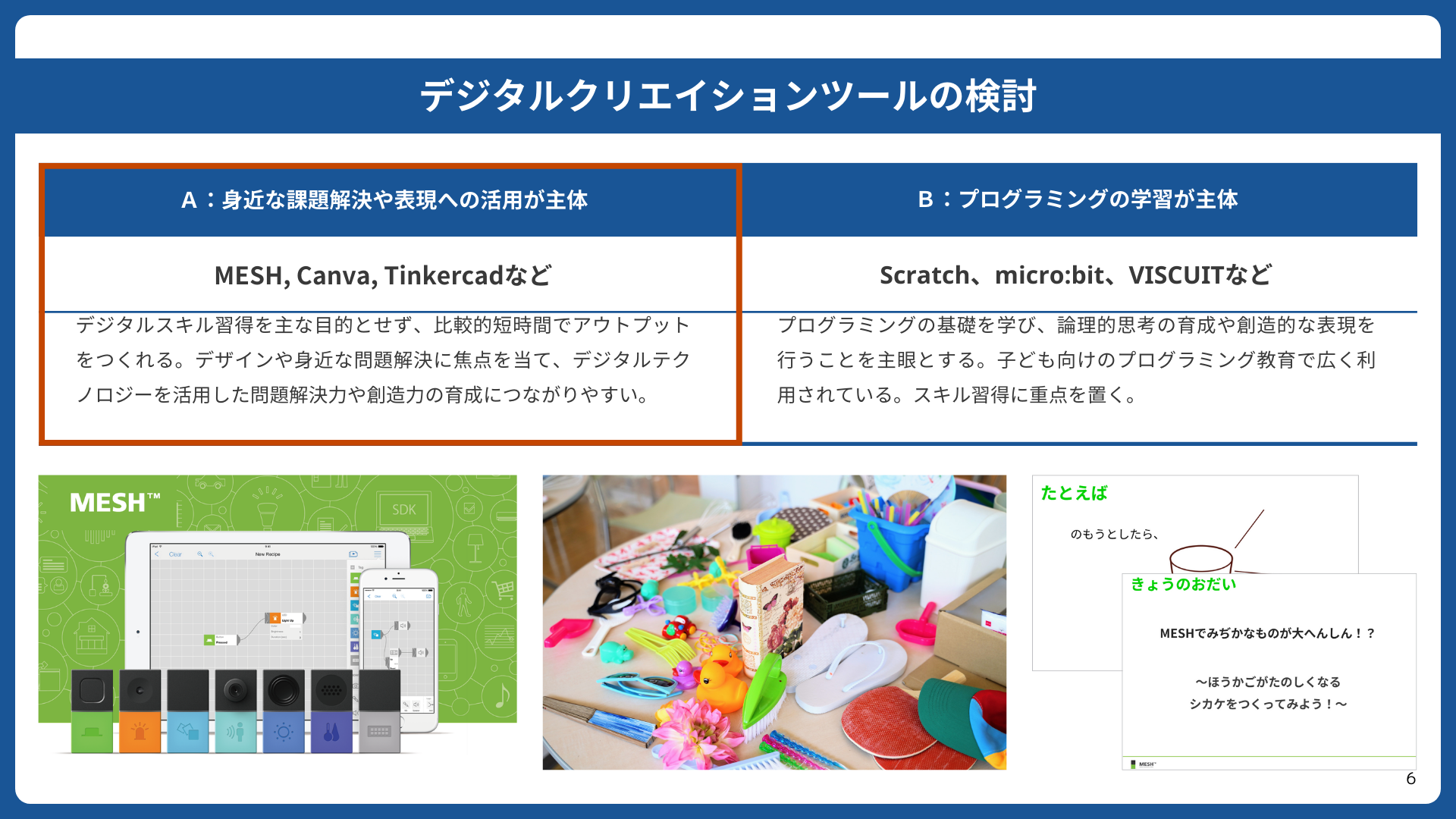

実証2. さまざまな地域に適用可能な「学びと共創の場」づくりの方法は? ~ デジタルクリエイションツールの検討 ~

<デジタルクリエイションツールの検討>

A. 身近な課題解決や表現への活用が主体

B. プログラミングの学習が主体

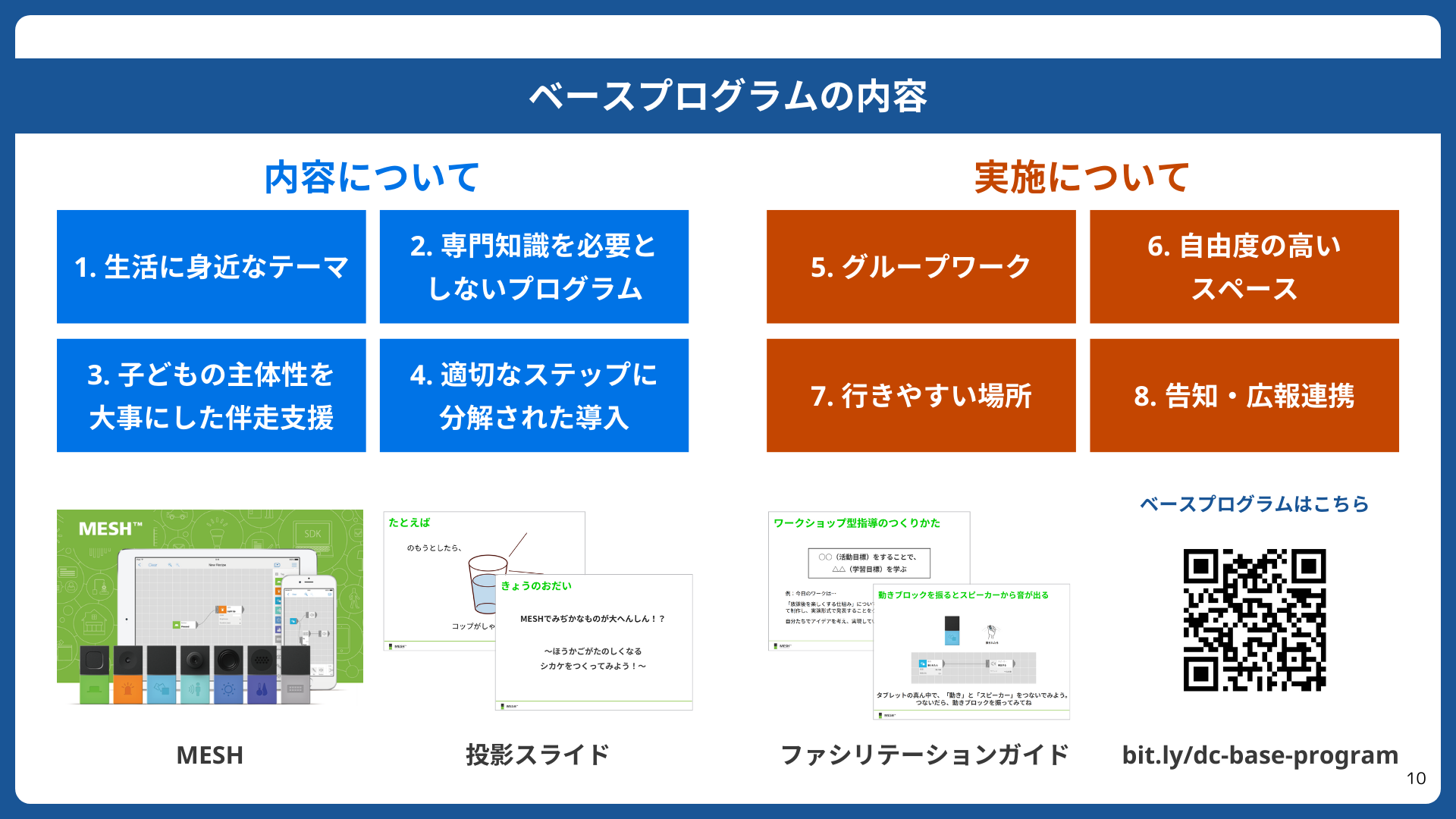

本実証では、Aのツール群の中から問題解決に親和性が高いMESH活用してベースプログラムを構築

成果

地域で持続可能な「学びと共創の場」の実現に向けて

1. 適切なツールとプログラムがあることで、教育事業者でなくても、デジタルテクノロジーを活用した創造性を育む学びの機会はつくることができる

2. 地域内の教育事業者の有無にかかわらず場をつくることができ、経済的にも継続の可能性を高めることができる

3. 公的資金や寄付なども活用しながら、結果や実利が見えてくれば、民間事業者の関与度合いも高まっていくことが期待される

実証1. 地域の特徴を生かした「学びと共創の場」の展開

気仙沼:地域の女性たちが持つ強みを掛け合わせた「学びと共創の場」の展開

秋田:児童養護施設での「学びと共創の場」の展開

実証1について、4つのステップを経て地域とのコミュニケーションを行った。民間事業者を巻き込むためには、テーマやビジョンに共感する地域コーディネーターを見つけることに始まり、地域でのトライアル実施を重ねて、実施に必要な金額規模のすり合わせ・テーマへの共感・共有財産に対する理解度を向上させることがポイント。実利や結果が見え始めてから、検討可能になる事業者が多いことも見えてきた。

実証環境

MESH, タブレット/PC

お問い合わせ先

サービス情報サイト

ー

ダウンロードコンテンツ

https://bit.ly/dc-base-program

サービス事業者サイト

https://arc-beyond.org/

| 実証事例名 | 資⾦運⽤モデルを⽤いたコレクティブな教育事業創出スキームの実証~持続可能な学びと共創の場の実践~ |

|---|---|

| 受託事業者名 | 一般社団法人 Arc & Beyond |

| 実証年度 | |

| 事業カテゴリー種別 | |

| 実証地域 | 宮城県気仙沼市、秋田県 |

| 対象 |

●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。

-

浦幌町から発展する子どものスポーツ環境を...

北海道浦幌町の部活動の地域移行を見据え、ICTを活用した指導サービス・アスリートを活用した収益事業のプロデュースを実施し、地域側ではコーデ...

-

【Art×プログラミング】 対話型鑑賞と光空間...

・実証実験を増やしコンテンツをブラッシュアップさせる ・認知度を向上させる

-

教育政策リーダー層への民間人材マッチング実証

-

学校内オルタナティブ教育に関する実証

不登校・不登校傾向にある生徒に、ICTを活用した「教室」以外の場(「和ルーム」や自宅)における、個別学習計画の作成や学びの場を提供する。そ...

-

STEAM Sports Programを活用したオンライン...

少子化及び教員の働き方改革に伴い、学校部活動改革が不可避な状況下、現代社会に適した“新たな部活動のあり方”が求められており、その一つの形...

-

学習指導の視覚化と保護者共有 (AIによる指...

-

学校独自の財源づくりのための資金調達に関...

-

智慧の風〜観察と感覚で、違いを捉え、未来...

興味関心に無自覚な児童生徒が自らの興味関心が動くまで学びから逃げずにいられる環境をミュージアムにて提供し、興味関心が芽生えたときに最短...